Il fiorire, negli ultimi trent’anni, del dibattito e della letteratura di approfondimento sulla tematica dei beni comuni, può essere considerato come un effetto della crescente consapevolezza di problematiche strutturali che investono, seppur con notevoli differenze tra esse, le società occidentali tutte, in particolare quelle che si fondano sul principio di scambio tipico dell’economia capitalista/liberista. Nella “nostra” parte di mondo, negli ultimi duecento anni circa, è sorto ed ha imperversato il conflitto dualistico Stato/statalismo contrapposto al privato.

Chi sosteneva la prevalenza dell’uno sull’altro si è forse ricreduto. O comunque non è stato possibile decretare un vincitore assoluto.

Una buona sintesi degli effetti di questo dualismo “irrisolto” risulta dalle parole di Maurizio Gardini, guida di Conserve Italia e Presidente di Confcooperative, esprimendosi a favore della cooperazione come strumento efficace per la risposta a fabbisogni insoddisfatti delle comunità (elemento questo di lavoro e collaborazione con Legacoop e fondazione IFEL nell’ambito del progetto SIBATER): “Dove lo Stato si ritira perché non è più in grado di organizzare servizi e risposte e il privato neanche pensa a cimentarsi, le cooperative favoriscono l’autorganizzazione delle comunità locali e dei cittadini mettendoli in condizione di rispondere alle proprie esigenze”.

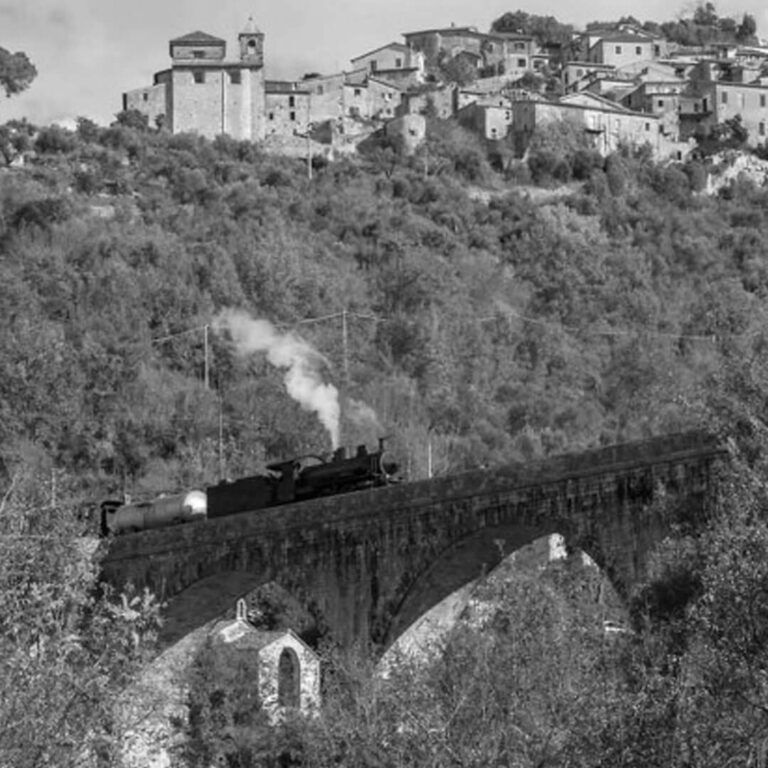

È chiaro che davanti ad una deminutio dello Stato, ad una scarsa attenzione da parte della politica e della società in generale e all’indifferenza dei mercati, le comunità, in particolare quelle rurali e marginali, sembrano abbandonate a sé stesse, anzi, abbandonate da sé stesse: le comunità che non beneficiano di determinati servizi vedono diminuire drasticamente la qualità della loro vita. Allo stesso tempo i territori nei quali è difficile e poco remunerativo fare impresa (in particolare agricola/ambientale) non consentono la permanenza stessa della comunità ed il suo fisiologico ricambio generazionale. Da ciò deriva il processo di abbandono a favore di attività più remunerative e centri dotati di servizi essenziali. Per contrastare questo processo, è necessario valorizzare la caratterizzazione comunitaria dei beni, rimettere al centro il ruolo attivo delle comunità locali nella gestione dei servizi e delle risorse territoriali, possibilmente nell’ottica della circolarità, per dare una risposta chiara e superare, finalmente, la dicotomia pubblico-privato.

<<Questo modello accentua la possibilità di una gestione dei beni comuni condivisa tra, da un lato, l’amministrazione pubblica, e dall’altro, la “cittadinanza attiva”. La prima assume rilievo quale soggetto in grado di assumersi i compiti di coordinamento, di tutelare la dimensione generale degli interessi coinvolti e di assicurare una fruizione comune del bene e/o delle utilità che questo consente di avere. La seconda spiega il suo ruolo quale portatrice delle reali esigenze della comunità di riferimento e delle energie e delle conoscenze necessarie per la loro soddisfazione, che può esprimere non come destinatario passivo dell’at-tività del soggetto pubblico ma come protagonista della cura dell’interesse generale attraverso idonee forme di democrazia partecipativa.

Questo approccio consente di valorizzare il carattere diretto e dinamico del ruolo dei cittadini già proprio della autogestione comunitaria, senza al contempo disconoscere il fondamentale ruolo di coordinamento e di garanzia delle istituzioni pubbliche. A differenza che nel modello tradizionale, però, queste ultime non sono chiamate più tanto ad operare nella logica proprietaria che consente loro di disporre del bene secondo quanto da esse unilateralmente ritenuto rilevante per l’interesse pubblico>>.

In tal senso le cooperative di comunità sono un primo esempio. Ma cosa si intende per cooperative di comunità? Secondo quanto riporta lo studio di fattibilità svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con l’Istituto regionale per l’educazione cooperativa (IRECOOP) Emilia Romagna: <<siamo di fronte ad una cooperativa di comunità quando: in presenza di un territorio in condizioni di vulnerabilità e di un fabbisogno specifico, capace di generare anche un’opportunità imprenditoriale, espresso da una comunità reale (non virtual community), si sviluppa una attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo (non solo dei soci) e non a quello della massimizzazione del profitto>>. Caratteristica fondante è dunque una comunità di riferimento identificabile e partecipativa.

Inoltre non ci sono limiti inerenti il campo d’azione: artigianato, enogastronomia, arte, cultura, turismo, formazione, assistenza a bambini, anziani e in generale a chi ne ha bisogno, produzione e/o fornitura di servizi, ivi compresi quelli riguardanti il fabbisogno energetico di piccole comunità. Gli ambiti di intervento nei quali le cooperative di comunità possono operare sono assai numerosi e rispondono esattamente alle necessità delle comunità stesse che per queste necessità si sono attivate. Rendendo dunque i cittadini co-protagonisti, quest’ultimi meglio di chiunque altro conoscono i loro luoghi, come sono strutturate le loro comunità e dunque sapere e capire di cosa hanno bisogno per poi intervenire, abbattendo le distanze tra cittadini e istituzioni nazionali o sub-nazionali che faticano ad amministrare e ben governare tali comunità che rischiano altresì di venire meno e con loro buona fetta del patrimonio storico, artistico e socioculturale di un’intera nazione.