Negli ultimi 8 anni, in Italia, l’impermeabilizzazione di suolo fertile ha determinato la perdita di 4,2 milioni di quintali di prodotti agricoli, 25 mila quintali di prodotti legnosi, 3 milioni di tonnellate di stock di carbonio (equivalente, in termini di emissioni di anidride carbonica, ad oltre un milione di autoveicoli circolanti con una percorrenza media di 11.200 chilometri l’anno tra il 2012 e il 2020) e 360 milioni di mc di acqua piovana non captata dal suolo che, scorrendo in superficie, incrementa il rischio idrogeologico.

Perdere terreno significa sacrificare la produzione alimentare e di biomasse; la purificazione delle acque; la regolazione del microclima, dei cicli biogeochimici, del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua; il controllo dell’erosione; la ricarica delle falde; la cattura e lo stoccaggio del carbonio e la conservazione della biodiversità.

Il danno economico causato dal consumo di suolo e dalla conseguente perdita di servizi ecosistemici è stimato in più di 3 miliardi di euro l’anno. Si sottolinea che se la crescita dei valori economici dei servizi ecosistemici persi continua a seguire il trend del periodo 2012-2020 si dovrà sostenere una spesa compresa tra 81.5 e 99.5 miliardi di euro, pari alla metà di quella prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un vero e proprio paradosso in termini, se si prende in considerazione un altro dato incontrovertibile: il rapporto tra l’andamento demografico ed il consumo di suolo, nel nostro Paese è inversamente proporzionale. Proprio così, alla stasi (o addirittura recessione) demografica, corrisponde un incremento di consumo di suolo. Appare evidente che non è la risposta immediata a fabbisogni insediativi ad essere la causa della scomparsa (a velocità impressionanti: nel 2020 si stima siano stati impermeabilizzati più di 15 ha al giorno) di terreno fertile e naturale a danno, prevalentemente, delle nostre preziose e delicate zone rurali ma un mix di fattori dipendenti, molto spesso da logiche legate alla valorizzazione fondiaria della risorsa suolo, sia laddove questa sia vantaggiosa, sia, al contrario, dove determina la “marginalizzazione” produttiva per inappetibilità. Ultima, preoccupante dinamica in questo senso si registra (ancora una volta paradossale) negli investimenti connessi alla green economy, in particolare alla produzione di energia “pulita” da impianti fotovoltaici che sembrano essere vantaggiosi economicamente se effettuati a scapito dell’impermeabilizzazione di suoli agricoli ben esposti.

Allo stesso tempo, specialmente nelle aree interne del Paese, le problematiche legate alla difficoltà di accesso alla terra e alla ricomposizione fondiaria rendono insostenibili economicamente le attività agricole, con il conseguente abbandono delle unità aziendali e della recrudescenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che si riversano sull’intera popolazione.

EROSIONE E FRAMMENTAZIONE FONDIARIA: I PROBLEMI DELLE AGRICOLTURE “MARGINALI”

“Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone (periurbane, n.d.r.) nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell’ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera” (Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio).

L’articolo 20 del regolamento citato è sufficientemente esplicito: da un punto di vista “fondiario” ci sono elementi comuni che legano due diverse tipologie di aree rurali “marginali” (di margine), almeno dal punto di vista della vulnerabilità della conduzione della pratica agricola e del contenimento del depauperamento della risorsa suolo (inteso sia come consumo indiscriminato operato da espansioni urbanistiche che come abbandono dei presidi territoriali). L’interfaccia tra rurale e urbano è un territorio con caratteristiche proprie dove opera un’agricoltura che assume connotati particolari ma comuni in tutte le aree di frangia.

Le aree rurali periurbane sono territori in cui l’agricoltura assume caratteristiche particolari, configurandosi come un complesso di attività produttive e non, caratterizzato da una “relazione” di varia natura con la sfera urbana, in particolare (per gli aspetti che interessano questa riflessione) dal punto di vista fondiario. Il “pericolo fondiario” a cui sono soggette è quello del consumo di suolo. La continua erosione (o degrado) di suolo dovuta all’estensione delle frange periferiche dell’insediamento urbano, mette in evidenza quanto la “resistenza” agricola sia complicata e fragile davanti ai meccanismi di generazione della rendita e alle opportunità di valorizzazione fondiaria legate ad investimenti immobiliari/produttuvi.

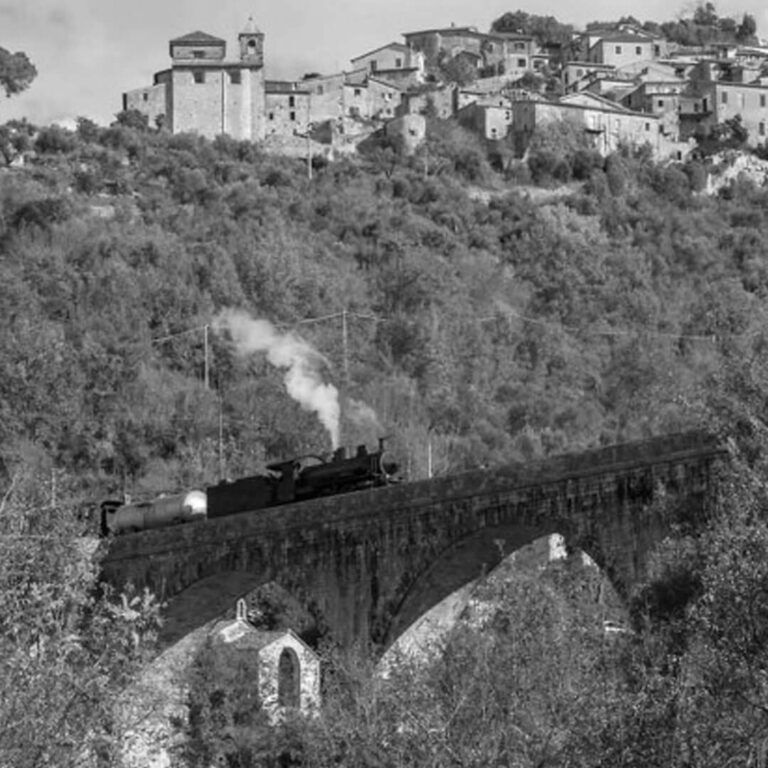

Le zone rurali svantaggiate, all’opposto, sono estremamente lontane dai centri urbani e mostrano fenomeni contrari alle dinamiche di accentramento: spopolamento, bassa redditività della pratica agricola/zootecnica, basso livello di infrastrutturazione e di dotazione di servizi essenziali. Queste aree rurali sono al sicuro dal consumo di suolo tipico delle zone periurbane ma soffrono particolarmente dei fenomeni di frammentazione fondiaria, che incide negativamente sulla redditività della pratica agricola e, di conseguenza sul declino socio economico delle comunità locali.

Entrambi i fenomeni di degradazione fondiaria rurale sono la risultante sia di alcune caratteristiche intrinseche del comparto primario e della struttura aziendale agricola, sia del modello economico dominante, sommando dinamiche globali e locali. La sottovalutazione del valore fondiario agricolo da un lato e l’inappetibilità imprenditoriale della frammentazione fondiaria operano congiuntamente in porzioni “periferiche” dell’organismo rurale con meccanismi diversi ma con lo stesso risultato: la subordinazione, spesso ingiusta, del settore agricolo a fenomeni di mercato più forti e consolidati. Perché?

LA “MOBILITA’ FONDIARIA” IN ZONA RURALE PERIURBANA

Con “mobilità fondiaria” si indicano i meccanismi di “trasferimento” dei terreni, sia in relazione alla proprietà (acquisto, affitto, ecc) sia in rapporto all’uso che se ne fa (variazioni di destinazioni d’uso, fenomeni di abbandono e rinaturalizzazione, diversificazione produttiva). Quando si affronta il tema della mobilità fondiaria, come precisano D. Longhitano e A. Povellato << va tenuto conto che si intrecciano aspetti economici (efficienza e competitività), sociali (accesso alla terra e disparità dimensionale) e ambientali (fornitura di servizi ecosistemici). Probabilmente è per questa molteplicità di aspetti che la mobilità fondiaria, l’accesso alla terra e la salvaguardia della risorsa suolo hanno acquisito un posto rilevante nel dibattito mediatico e politico su temi che spaziano dalla preoccupazione per la scarsa presenza di giovani in agricoltura alla consapevolezza del problema del consumo di suolo agricolo, dalla denuncia della continua perdita di superfici agricole a causa dell’abbandono alla richiesta di una maggiore sostenibilità del processi produttivi agricoli.>>

La ricerca delle connessioni tra formazione della rendita e processo di sottrazione di suolo agricolo, concentra la sua attenzione sui processi “al margine”, in senso fisico-geografico ed in senso economico, ossia laddove la città sfuma nella campagna e la rendita urbana cede il passo alla rendita agricola. Il confronto (tra rendita urbana e agricola) è decisamente impari sia da un punto di vista economico, sia culturale: la disciplina economica territoriale e urbanistica è abituata ad ignorare il punto di vista agricolo/rurale (e ciò si evince anche dall’impostazione tecnica dei piani urbanistici). Citando Guido Sali << La rendita urbana “poggia” su quella agricola, nel senso che tanto più è elevata la rendita agricola tanto meno elevata sarà quella urbana e viceversa. Ciò che si vuole mettere in evidenza è che se la rendita fondiaria agricola è sottovalutata l’allocazione della risorsa suolo si sposta necessariamente con forza verso la trasformazione urbana, anche in forme poco efficienti, almeno nelle nostre regioni, come lo sprawl, con tutti gli effetti negativi che l’accompagnano, dal consumo di suolo al costo dei servizi pubblici a rete, dal costo dei trasporti all’inefficienza dei consumi energetici. Questo aspetto, quello cioè di una strutturale sottovalutazione della rendita fondiaria agricola, non viene solitamente invocato nell’analisi delle trasformazioni urbane. Il punto di vista con il quale la vasta letteratura prodotta approccia il tema della rendita fondiaria parte quasi sempre dall’esame delle dinamiche urbane, dalla città e dalle sue trasformazioni, riservando allo spazio rurale un ruolo generalmente indistinto e “ricardiano”: i terreni agricoli producono beni agricoli e la rendita che ne deriva è essenzialmente legata alla capacità di produrre beni commerciabili. La città è solitamente pensata come un’“isola” adagiata in uno spazio, lo spazio rurale, avente dimensioni indefinite e capace di supportarne un’espansione altrettanto indefinita. >> (G. Sali – 2009)

Da cosa dipende questa “svalutazione” del valore fondiario agricolo rispetto a quello urbano?

Osservando il meccanismo di gnerazione della rendita fondiaria non dal punto di vista urbano ma dal punto di vista rurale si possono intuire i motivi di tale svalutazione. Immaginando di operare in un sistema territoriale “chiuso”, del quale, dunque, si possano percepire i limiti fisici e funzionali, la graduale riduzione di suolo agricolo produrrebbe l’effetto di una parallela crescita della rendita dei terreni rimanenti in senso proporzionale all’avanzata dei suoli urbanizzati, fino ad una sostanziale equivalenza, in termini valoriali, tra rendita fondiaria urbana ed agricola.

Il dato che non si può sottovalutare, però, è che per diversi fattori strutturali, non siamo in presenza di un sistema chiuso e, pertanto, la rendita fondiaria agricola risulta sostanzialmente indifferente all’erosione di suolo fertile.

Le ragioni per cui ciò accade sono riconducibili a due dati (G.Sali): Il primo riguarda le caratteristiche stesse del meccanismo di approvvigionamento di prodotti alimentari, il secondo è relativo al riconoscimento della capacità dello spazio rurale di produrre “beni” collettivi (oltre ad essere esso stesso un bene collettivo).

Il potenziamento delle capacità logistiche ed infrastrutturali ha determinato (oltre alla crescita potenzialmente illimitata dei centri urbani) l’”apertura del sistema” stesso: l’approvvigionamento di generi agroalimentari non è più vincolato geograficamente alla zona di consumo. Il processo di globalizzazione dei mercati rende superflua la prossimità di superfici agricole rispetto ai centri urbanizzati. Per questo motivo il sistema non può considerarsi “chiuso” e non può tendere autonomamente ad un punto di equilibrio dal punto di vista della generazione della rendita fondiaria. Se il valore delle produzioni agricole viene stabilito a livello globale, quello locale dei suoli è condizionato dagli usi “non trasferibili” e per questa ragione prevalgono gli interessi localizzativi e residenziali.

L’altro motivo determinante nella subordinazione della rendita agricola rispetto alla più remiunerativa rendita urbana, con conseguente incremento dei fenomeni di erosione di suolo produttivo risiede nell’incapacità di riconoscere alla pratica agricola il valore della “funzione” sociale che essa riveste. Per utilizzare ancora le illuminanti parole di G. Sali: << il processo di erosione del suolo agricolo non si arresta in corrispondenza dell’insorgere di una sua scarsità per il fatto che il processo di evoluzione del territorio è in massima parte guidato dal processo di formazione di valore secondo le stesse regole che si applicano alla contabilità nazionale alla formazione del prodotto interno lordo, vale a dire conteggiando i valori che si formano sul mercato ed ignorando i beni ed i servizi fuori mercato.

Il settore agricolo non vede riconosciuto il fondamentale contributo offerto alla collettività in termini di esternalità positive. Le esternalità, proprio perché relative a benefici diffusi, collettivi, non privatistici, non rientrano nel calcolo del valore delle aree rurali, ma proprio perché trattasi di beni pubblici è compito preciso delle istituzioni da un lato valutarle e dall’altro farsi soggetto economico consapevole di dover gestire una risorsa per conto della collettività.>>

MOBILITA’ E FRAMMENTAZIONE FONDIARIA IN ZONA RURALE SVANTAGGIATA

Gli stessi meccanismi “fondiari” che sono stati descritti nel paragrafo precedente si manifestano con effetti diametralmente opposti nelle zone rurali “periferiche” ovvero quelle poste in zona montana/svantaggiata e che sono oggetto di crescente abbandono. I fenomeni di contrazione della presenza “agricola” nei territori “interni” derivano da cause che sovrappongono oggettivi limiti della produzione (svantaggi economici) alla carenza strutturale di servizi per le popolazioni rurali (dal digital gap alla carenza di servizi primari, passando per lo scarso livello di infrastrutturazione che fa aumentare i costi di produzione, da un lato, e amplifica l’isolamento della popolazione). Nel caso di queste aree marginali la questione fondiaria si traduce in una sempre maggiore difficoltà a superare l’ostacolo della frammentazione e la resistenza alla mobilità fondiaria. Come messo in evidenza dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), per ragioni storiche la frammentazione fondiaria e la scarsa mobilità della terra costituiscono un ostacolo molto più rilevante in queste aree rispetto alle aree “centrali” e produttive. (Agenzia di Coesione, 2016). Secondo uno studio condotto da Andrea Povellato e Francesco Vanni per il CREA << Nelle aree interne il problema di accesso alla terra può essere ricondotto essenzialmente alla maggiore frammentazione delle proprietà agricole e forestali e, di conseguenza, agli elevati costi di transazione necessari per attivare dei veri e propri piani di ricomposizione fondiaria. In particolare la frammentazione fondiaria presenta implicazioni negative non solo di ordine economico, ma anche di tipo sociale e ambientale. Dal punto di vista strettamente economico rappresenta uno dei principali ostacoli all’ampliamento della base produttiva delle aziende agricole e forestali, lasciando così irrisolto il nodo dell’adeguamento strutturale del settore e del ricambio generazionale. Al contempo, il mancato accesso alla terra non rende agevole il recupero produttivo di terreni incolti e in condizioni di abbandono dispersi sul territorio, con evidenti conseguenze sulla produzione di beni pubblici associati alle attività agricole, tra cui la vitalità delle aree rurali e le forme di contrasto al dissesto idrogeologico che possono assicurare le imprese agro-forestali.>>.

SOSTENERE LE AGRICOLTURE PER DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO

Con l’avvento del “mercato” agricolo e la sua conseguente, graduale “globalizzazione”, il valore delle produzioni agricole è stato declinato su scala internazionale, rendendo ininfluente (ovviamente esclusivamente nell’ottica del consumo agroalimentare di massa) la prossimità e il ruolo delle zone rurali da un punto di vista produttivo. L’approvvigionamento di prodotti agroalimentari, date le capacità logistiche raggiunte, supera il raggio locale e “libera” l’espansione degli insediamenti urbani attraverso una sostanziale “sottovalutazione” del valore fondiario dei suoli fertili. La svalutazione fondiaria logora i margini dell’agricoltura anche in un altro caso: quello delle zone rurali interne, dove la sostenibilità economica della presenza agricola e produttiva (unita ad una fortissima funzione ambientale e civica – prevenzione del dissesto e difesa dalle calamità) è minata alla base da gap infrastrutturali, sociali e fondiari. Consumo di suolo produttivo e limitazioni alla ricomposizione fondiaria sono due facce della stessa medaglia che, con modalità differenti, attanagliano la nostra agricoltura e ne limitano la necessaria centralità nei sistemi socio-economici rurali.

In base alla “fenomenologia” dei meccanismi fondiari riportata in precedenza si può affermare che se in zona periurbana la funzione agricola è minacciata dal consumo di suolo per due fondamentali ragioni: la “strutturale” condizione di inferiorità del valore fondiario agricolo rispetto alla rendita urbana da un lato ed il mancato riconoscimento (in termini economici) delle esternalità positive della funzione agricola (anche in termini sociali) dall’altro, per le aree interne le problematiche possono essere riconosciute nella medesima “sottovalutazione” della presenza e della pratica agricola in termini di beneficio collettivo e nell’inefficienza economica degli investimenti migliorativi, dovuta in buona parte alla frammentazione fondiaria e alla difficoltà di accesso alla terra, oltre alle difficoltà strutturali e logistiche connaturate alla morfologia stessa dei territori interni.

È chiaro che una risposta alla perdita di terreno produttivo (consumo di suolo/abbandono produttivo e rinaturalizzazione) non possa essere formulata senza riflettere sulle peculiarità storico-culturali e territoriali del nostro Paese e sulle potenzialità indiscutibili del nostro comparto agricolo. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio nazionale, infatti, ci parlano da un lato di ridotte dimensioni in termini di superficie complessiva, dall’altro di forte presenza di territori montani o collinari (il 78% della superficie nazionale è classificata come montana/collinare). Allo stesso tempo custodiamo un prezioso e ricco patrimonio in fatto di biodiversità agraria e di emergenze artistico-culturali e la gran parte del territorio ospita attività agricole di dimensioni piccole e medie ma con un livello diffuso di qualità.

E’ necessario individuare le strategie che diano solidità e forza al tessuto produttivo medio-piccolo, in virtù della sua straordinaria versatilità (l’orientamento multifunzionale è una scelta sempre più frequente per le piccole aziende agricole) e del livello di qualità e tipicità soventemente garantito. Favorire lo sviluppo di attività multifunzionali e valorizzare, anche da un punto di vista “mediatico” – attraverso interventi informativi rivolti alla popolazione – la funzione socio-ambientale a cui assolvono le aziende agricole in zone periurbane possono essere strumenti importanti, se affiancati dalla revisione strutturale delle logiche di pianificazione urbanistica (non è immaginabile continuare a concentrare l’attenzione sull’organismo urbano “annullando” le connotazioni agricole e rurali che ne caratterizzano l’intorno) e dalla messa in campo di elementi “compensativi” per mitigare gli effetti dell’assalto fondiario operato ai danni del contesto rurale.

Laddove, al contrario, siamo in presenza di territori “interni” spesso rappresentativi di un alto valore “agroambientale” la priorità sembra essere quella della permanenza delle popolazioni e del tessuto imprenditoriale. Tale permanenza, però, essendo minata alle basi dalla (bassa) produttività degli investimenti in zone marginali può essere superata solo attraverso la messa in opera di meccanismi e leve finalizzate alla ricomposizione fondiaria (un buon esempio in tal senso può essere quello delle Associazioni Fondiarie e l’utilizzo della Legge 440 del 1978) e ad un più agevole accesso alla risorsa suolo in termini produttivi. Allevamenti zootecnici di qualità, produzione di foraggi e integratori alimentari per la zootecnia, gestione e valorizzazione forestale attraverso il potenziamento della filiera del legno: sebbene alcune opportunità possano essere seriamente prese in considerazione per la caratterizzazione produttiva dei territori rurali marginali, gli assetti fondiari descritti in precedenza costituiscono un limite non trascurabile.

Si pensi, ad esempio, all’obiettivo di riduzione degli impatti in termini ambientali della filiera di produzione della carne. Negli ultimi tempi l’attenzione dell’opinione pubblica si sta concentrando non poco sul tema, spesso senza distinguere modalità e qualità produttive (attribuendo in modo qualunquistico le “ombre” della produzione globale anche ad unità produttive territorialmente caratterizzate).

Il processo di ristrutturazione fondiaria e di valorizzazione dell’inutilizzato (il recupero di terreni abbandonati è centrale nel ragionamento complessivo dell’accesso alla terra) in zone montane e collinari potrebbe ripartire proprio da un progetto di valorizzazione zootecnica (soluzione peraltro avanzata da molti tra gli anni 70 e gli anni 80) che darebbe la possibilità di utilizare le risorse esistenti. Allo stesso tempo lavorare per la ricomposizione fondiaria e la gestione forestale (magari con il potenziamento dei segmenti trasformazione/commercializzazione) potrebbe essere l’opportunità per dare slancio anche alla filiera del legno in ottica “green” (la logica del “Green Public Procurement”, ad esempio, si sta diffondendo molto rapidamente) con il conseguente rilancio del tessuto imprenditoriale agroforestale ed il contenimento dello spopolamento delle zone svantaggiate.

Autore: Settimio Marchetti

Bibliografia

AA.VV. – “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021” – R SNPA , ISPRA 2021

CARLO BERNINI CARRI – “RENDITA FONDIARIA E RECUPERO PRODUTTIVO DELLE TERRE INCOLTE” – Rivista Internazionale di Scienze Sociali Anno 87, No. 4

Sali G. – Paper : “Intorno alla rendita fondiaria dei suoli agricoli” (2009) – Università degli Studi di Milano –

Sali G. (2008). Valorizzazione e sviluppo dell’agricoltura collinare lombarda, Aracne editrice, Roma

- Longhitano, A. Povellato “Mobilità fondiaria e accesso alla terra” – – Agriregionieuropa anno 13 n°49, Giu 2017

- Povellato, F. Vanni “Nuovi strumenti per le politiche fondiarie. Banca della terra e associazioni fondiarie” – – Agriregionieuropa anno 13 n°49, Giu 2017